L'arte moderna non possiede recinti, vincoli, templi. Essa si esclude da tutto ciò che è il sacro, pur avendo costantemente presente quello sfondo indicibile e irrapresentabile che è – come diceva Wittgenstein – il mistico

. Al "religioso", l'arte moderna contrappone la dimensione dell'infinitamente aperto, del perfettamente transitabile dallo sguardo e dal corpo. Essa, infatti, non può che aprirsi alla totale libertà e quindi allo sradicamento di qualsiasi porta, di qualsiasi confine e di qualsiasi dogana. Anche se non si libererà mai definitivamente dal suo specifico oppositivo e critico nei riguardi del mondo: solo il postmoderno dissolverà l'arte nell'estetica, davvero al di là di ogni residuo confine e di ogni differenza.

Proprio per ciò, la storia dell'arte moderna può essere riassunta nella contrapposizione tra l'occhio e lo sguardo, tra il vedere e il comprendere, tra l'esteriore e l'interiore (nelle sue diverse declinazioni: lo psichico, il mentale, lo spirituale): è infatti una storia che si può descrivere come passaggio da una sorta di stato dell'occhio, condizione obbligata da una visione essenzialmente retinica, che intende il reale come un Augenweide

, un "pascolo degli occhi" (secondo una bella definizione goethiana), ad una visione intenzionalmente misterica e dunque veggente

(usando un termine particolarmente suggestivo e significativamente caro al Joyce del Finnegans Wake), una visione, uno shining, una brillanza (ein Blitz, un lampo contrapposto all'Einblick, lo sguardo), che intende oltrepassare il limite del reale e tentare di cogliere la presenza dell'invisibile, al quale dare forma e mostrarlo sotto specie di simbolo e di icona.

É l'incontro tra fisica del visibile - dell'esterno, dell'esteriore, del mondano - e metafisica dell'invisibile – dell'interiore, dello spirituale, del mistico - a costituire il fondamento e la figura ideale dell'arte moderna.

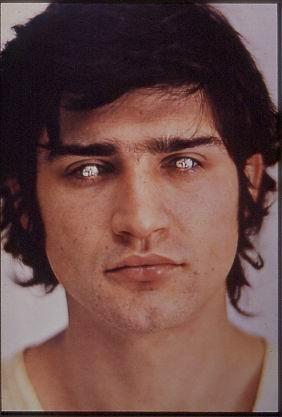

Una delle "ultime" opere della cosiddetta neo-avanguardia del decennio 1960-70 dedicata al tema dello sguardo è rappresentata da Rovesciare i propri occhi (1970) di Giuseppe Penone. Si tratta del ritratto dell'artista, che si fa fotografare con gli occhi ricoperti da lenti a contatto specchianti.

Giuseppe Penone, Rovesciare i propri occhi, 1970

L'occhio protetto dalla lente opaca non può più vedere che l'enorme oscurità che si cela dietro la capsula rilucente. Rovesciare i propri occhi, per vedere in profondità. Ma il gioco espresso in quest'opera è ancor più sottile e concettuale: l'occhio ha inglobato la lente artificiale, la protesi, divenendo mostruoso ibrido di naturalità e artificio; a questo punto ecco apparire un nuovo riflesso, il sospetto di una luce che non giunge più all'artista dall'esterno, ma che è lui stesso ad irradiare, visibile a tutti fuorché a se stesso.

Le lenti a contatto specchianti coprono l'iride e la pupilla; indossandole mi rendono cieco. Poste sull'occhio, indicano il punto di divisione e di separazione da ciò che mi circonda. Sono come la pelle un elemento di confine, l'interruzione di un canale di informazione che usa come medium la luce. La loro caratteristica specchiante fa sì che l'informazione giunta al mio occhio venga riflessa.

L'opera di Penone, pur appartenendo ad un'epoca molto lontana dal nostro attuale sentire, apre delle questioni tuttora importanti: l'enigmaticità dell'arte, il tema dello sguardo, il significato metaforico della luce e la vanità della vita.

Resosi cieco, l'artista può finalmente "vedere": si riperpetua il mito classico di Omero, il poeta cieco, perché ha abbandonato il mondo esterno per rifugiarsi per sempre nell'interiorità, "rovesciando gli occhi" come sul punto di morire.

Lo sguardo verso l'interno è tuttavia uno sguardo sulla vita, che riattraversa tutto il vissuto, tutta l'esperienza, tutti gli errori della vita. Contrazione nervosa e contrizione dolorosa, riflessione muscolare e riflessione meditativa, che si manifestano alla fine della vita e che dovremmo imparare a compiere alla fine d'ogni giornata, se è vero che ogni giornata è lunga quanto una vita e la vita è corta come una sola giornata.

Quando gli occhi, coperti dalle lenti a contatto specchianti, riflettono nello spazio le immagini (...), si dilaziona nel tempo la facoltà di vedere nel futuro le immagini raccolte nel passato.

Negli occhi d'oro di Penone la nostra immagine appare riflessa e distorta, curvata dalla convessità dello schermo e deformata come se già essa appartenesse al regno degli spettri. Su quegli schermi d'oro la luce proietta tutte le immagini che sarebbero penetrate nell'occhio, fermandole sulla parete impenetrabile dello specchio: questi specchi dorati sono pertanto la metafora analitica del nostro rapporto con il mondo, rapporto che è sempre indiretto, poiché passa inesorabilmente attraverso l'immagine della nostra immagine, questo Io che noi vediamo riflesso negli occhi dell'altro e che ci condanna all'analisi interminabile.

La visione è un pensiero assoggettato a un certo campo

, affermava Merleau-Ponty. Non si analizzerà mai abbastanza, partendo da quest'assunto, ciò che succede quando si guarda un'opera d'arte e, in modo particolare, un dipinto. Lo spettatore e il soggetto della rappresentazione sono indissolubilmente legati dallo sguardo.

Esso si scontra con il mostrarsi dell'opera: io vedo, ma ciò avviene in quanto l'oggetto si mostra, e m'interroga. E dunque io vedo qualcosa che mi sta scrutando, trasformando l'ingenuità colpevole di un vedere superficiale in un impegno più complesso, che ci obbliga ad un processo di analisi, di comprensione e di approfondimento. Proprio nulla a che fare con l'immediatezza del gusto e con il gusto dell'immediatezza. Ma, al contrario, faticoso oltrepassamento dell'apparenza, scorticamento della pelle superficiale dell'opera, arrivo alla carne, al vero corpo dell'arte.

Sono gli osservatori a fare i quadri

, sosteneva Duchamp, perché vi sono dentro, vi sono immersi, attratti dalla domanda che l'opera pone e che l'opera è: tautologia, metafora, allegoria, simbolo.

Nel campo del vedere, come indicava lo psicanalista Jacques Lacan, il simbolico, l'immaginario e il reale si annodano inestricabilmente, tanto che non possiamo tirare uno di questi fili senza trascinare con esso il nodo di tutti i concetti coinvolti e che finalmente giungono al pettine. Risulta quindi molto difficile separare tra loro queste categorie topologiche, che costituiscono la parte invisibile, post-retinica dell'opera e, nello stesso tempo, anche la vera parte relazionale intercorrente tra l'artista e lo spettatore.

La prospettiva dello sguardo si è rovesciata, l'opera guarda il suo osservatore per coglierlo in fallo. In ciò la vera "ironia tragica" dell'arte, Infinita distanza di questa concezione dell'opera d'arte, come figura insieme potente e indecifrabile, visibile ed invisibile, "sublime", rispetto alla nostra predominante cultura dell'immagine, di nuovo fondamentalmente retinica.

René Magritte, Je ne vois pas la cachée dans la forèt, 1929

Un'interessantissima opera, per altro poco nota, di Magritte, Je ne vois pas la cachée dans la forèt, un montaggio fotografico del 1929, raffigura un corpo nudo di donna circondato da una cornice di ritratti di artisti surrealisti; tra questi, Aragon, Breton, Buñuel, Eluard, Magritte, Tanguy, Ernst, Dalì. Si tratta di un'opera collettiva, e lo si comprende dal fatto che tutti i personaggi hanno deciso concordemente di farsi ritrarre ad occhi chiusi. Immersi nel proprio pensiero, questi soggetti si fanno cogliere nell'atteggiamento peculiare dell'avanguardia (storica), cioè di chi pretende di vedere più avanti e prima degli altri perché vede, ad occhi chiusi, ma con la mente aperta.

L'opera d'arte è, pertanto, in questa caratteristica concezione moderna, un'opera parzialmente comprensibile fintanto che ci limitiamo a guardarla: il vero significato dell'opera risiederebbe nella sua parte invisibile, in quella dimensione a cui è richiamato non il vedere, ma il pensare, vale a dire la profondità dell'atto riflessivo.

L'opera di Magritte ha, dunque, quasi il valore di un autoritratto epocale: l'artista della modernità non poteva che ritrarsi prima d'aver esercitato l'atto del vedere. L'avanguardia moderna, infatti, abbandona l'occhio per la profondità dello sguardo.

In questo senso tale avanguardia è ancora debitrice della grande tradizione classica, che crede possibile un universo di senso da recuperare partendo dal soggetto. Al centro dell'opera appare una scritta molto indicativa: Je ne vois pas la cachée dans la forèt, "Non vedo più l'impronta nel bosco".

Di quale impronta si fa riferimento e perché il cacciatore ha smarrito la sua preda? Il cacciatore ha perso le tracce della sua preda, perché non è più riuscito a seguirla nei suoi spostamenti continui, inarrestabili e progressivi: è, fuor di metafora, il mondo quella fiera imprendibile, quel mondo che l'avanguardia voleva mutare e che, invece, per suo conto ha continuato ad evolvere e ad assorbire l'arte stessa.

È l'arte a non lasciare più impronta di sé. Ecco, allora, la necessità di chiudersi al mondo e rincorrere la surrealtà del proprio profondo piuttosto che la realtà del proprio esterno. Il sentiero della ricerca si interrompe, nella crisi della modernità, nella foresta del senso. Comprendiamo, quindi, e giustifichiamo la coerenza di Breton, il teorico del surrealismo: liberarsi dalle arti per invischiarsi nel mondo, o, viceversa, abbandonare il mondo della realtà per inseguire solo la profondità poetica del sogno.

Il tema dello scontro tra poetica e politica, come per l'appunto il padre del Surrealismo, André Breton, aveva propugnato, caldeggiando una totale adesione alla politica, nasce anch'esso da uno sguardo: uno sguardo sul sociale! Ma questa visione ci porterebbe lontano... Un tema riproposto provocatoriamente dall'interessante X edizione di Documenta di Kassel del 1997 e che, in qualche modo, era stato anche evocato dalla VII Mostra Internazionale di Architettura (2000) di Venezia, avente come titolo Less aesthetics, more ethics!

Non vedo più l'impronta nel bosco, nel pensiero heideggeriano significa: non vedo più l'origine dell'opera d'arte, la provenienza della sua essenza. E' possibile ancora il viaggio? Il sentiero della ricerca si interrompe, nella crisi della modernità, nella foresta del senso. E' possibile, dunque, ancora un viaggio dell'arte attraverso il metodo della avanguardia, attraverso il sistema dell'avanguardia? Ritengo di no: questi occhi, questi metodi, questi strumenti, si sono chiusi inesorabilmente per lasciare il posto ad altri mezzi, ad altri sistemi. Le cosiddette neo-avanguardie hanno, coerentemente con la coscienza della crisi dell'ultima modernità, messo in forma, soprattutto nell'ambito concettuale e "poveristico", la rappresentazione dell'ultimo sguardo possibile sull'interiorità.

Quest'opera magrittina e comunque collettiva ci permette di avanzare una questione fondamentale e paradigmatica: oggi, in un'epoca popolata di immagini, quale spazio possiamo ancora reperire per il nostro immaginario e per la nostra fantasia?

Una sorta di cervello esteso, il nostro sguardo, che si struttura attraverso complicate reti neuronali, disposte all'ipertestualità e al rizoma, circonda l'intera periferia del nostro organismo. Siamo una macchina altamente evoluta, ma pur vedendo circa 180 gradi d'orizzonte tutt'attorno a noi, del nostro corpo non vediamo che una parte molto ridotta e soprattutto non vedremo mai come siamo visti, neppure se ci specchiamo, poiché lo specchio rimanda di noi un'immagine rovesciata.

Sistema di visione artificiale, da Le Scienze Dossier, estate 2000

Non ci è possibile vedere al di qua della punta del naso, l'intero volto e la testa ci sono preclusi allo sguardo. Noi viviamo senza saperci. Per questo motivo la scoperta delle proprie fattezze è stata così importante da determinare il mito di Narciso, il mito che mette in scena l'apparizione dello sguardo che incontra se stesso.

Velázquez, Las Meninas.

L'opera di Velázquez, Las Meninas, come ha scritto Foucault in Le parole e le cose, è una macchina concettuale che mette in scena la rappresentazione: è la rappresentazione stessa della rappresentazione. La rappresentazione del potere, dal punto di vista dei contenuti storici dell'opera, e, dal punto di vista dei significanti, la rappresentazione del potere dello sguardo, che innerva in una rete ciò che è visto, ciò che è intravisto, ciò che non è visibile e ciò che noi (gli spettatori) faremo apparire con un improvviso bagliore di comprensione.

Velázquez, Las Meninas, 1656/57, Madrid, Museo del Prado

Velázquez, Las Meninas, 1656/57, Madrid, Museo del Prado

Le "figure" di chi vede e di chi è visto si intrecciano strettamente ed ambedue queste condizioni si sottopongono, a loro volta, al nostro sguardo indagatore. Centro di tale rappresentazione è, come ben si sa, uno specchio, collocato alle spalle del pittore, e sul quale si riflettono le immagini della regina Marianna d'Austria e del re Filippo IV di Spagna.

I reali non sono in condizione di poter vedere il loro ritratto pittorico mentre si sta facendo, dal momento che essi sono al di qua della postazione del cavalletto e della tela, ma possono vedere il loro aspetto reale, rimandato dallo specchio situato di fronte a loro. Immagine speculare, assertiva e probante. Ma anche l'immagine sullo specchio è un ritratto! Fermato istantaneamente per l'eternità, a cui tende il potere, che è costantemente onnipresente.

Giulio Paolini, L'ultimo quadro di Velàzquez, 1968

Il potere vede ma non è visibile direttamente! Noi ne vediamo solo l'apparenza, quando essa si degna di mostrarsi. A questa presenza implacabile del potere Giulio Paolini ha dedicato un'opera concettualmente singolare, L'ultimo quadro di Diego Velázquez (1968), ingrandendo unicamente l'immagine fotografica del celebre ritratto dei reali e togliendo attorno ad esso ogni riferimento contestuale. Il frammento velazquesiano diventa così un'opera unitaria e definita. Il riflesso ha lasciato il posto alla rappresentazione diretta. Il messaggio è chiaro: i riflessi, liberati dalla loro cornice, si raddrizzano!

Un sistema nervoso comune collega tutti gli elementi interni ed esterni dell'opera, coinvolgendoci ed attraendoci nell'orbita gravitazionale di questo lontano richiamo. Si tratta di riscoprire l'invisibilità presente in questa rappresentazione: invisibili i monarchi, ma anche altrettanto invisibile il loro ritratto sul quadro, che ci volge le spalle, rifiutandosi a noi. Rimangono solo le loro effigie "fotografate" nella camera oscura dello specchio. Riusciamo, dunque, a vedere per triangolazioni, per indizi, per percorsi non rettilinei e diretti. Riusciamo a vedere, come suggerisce Lacan, grazie alla strategia di Arago, riusciamo a vedere utilizzando la vista di rimbalzo, facendoci accendere metaforici organelli percettivi (comprensivi) al bordo della retina (al bordo della coscienza) in una condizione extra fovica.

L'unico a vedere l'invisibile strumento suonato dal paggio sul "confine" destro del dipinto non potrà che essere un artista, per di più un artista che si vantava non di cercare ma di "trovare": l'artista sarà Picasso, il quale trasmetterà la sua scoperta in uno dei suoi celebri studi sull'opera di Velázquez.

Sparizione dei corpi e apparizione della loro sparizione: permane l'immagine, si sostituisce un corpo fisico con un corpo virtuale. Il riflesso di chi non c'è più in quella stanza è stato catturato e registrato, è in memoria. Possiamo recuperare questo dato quando vogliamo.

Las Meninas, opera così difficile da comprendere che, ben prima di Foucault aveva fatto esclamare a Théophile Gautier: Dov'è il quadro?

, fingendosi ingannato dal doppio gioco della rappresentazione in esso contenuto.

Il vero "corpo" dell'opera infatti sta al di là, molto al di là della sua apparenza (un autoritratto di un pittore mentre è impegnato nel suo lavoro!) ed è un quadro nel quadro a rivelarcelo, a darcene il codice interpretativo: si tratta di una delle due "mitologie" situate sulla parete di fondo, per altro copie da originali di Rubens e di Jordaens, rappresentanti Pallade e Aracne e Apollo e Marsia. Il soggetto che a noi interessa è la rappresentazione dello scuoiamento di Marsia da parte di Apollo, eseguita dal dio per vendicarsi nei riguardi di chi aveva accettato di gareggiare con lui: un corpo perde la sua pelle, vale a dire la sua immediata apparenza per far emergere la nascosta e più profonda verità. Dobbiamo metaforicamente fare altrettanto con il corpo della pittura, sembra ammonirci Velázquez.

Tiziano, La punizione di Marsia o Apollo e Marsia, Castello di Kromeriz, 1570 c.a.

Tra i numerosi artisti che si sono cimentati con questo tema, Tiziano è certamente colui che è riuscito, meglio di chiunque altro, a mettere in stretta correlazione semantica il significante e il significato di tale soggetto. L'opera di Tiziano è La punizione di Marsia (o il Marsia scorticato) della Pinacoteca del Castello di Kromeriz, eseguito verso il 1570, nell'ultimo periodo della vita.

Tiziano inaugura l'arte moderna proprio con questa e pochissime altre opere coeve. La pittura, infatti, è giunta al momento in cui essa può finalmente cominciare a rappresentare se stessa: a dipingere il dipingere, a pennellare le pennellate, a colorare il colore, liberando la forma dalla necessità di possedere un contenuto.

Tiziano, in quest'opera straordinaria, non discrimina più tra figura e sfondo, tra pieno e vuoto, tra corpi e colori. Un'unica trama pollockiana di colpi-macchie di colore sulla superficie scabrosa di una pelle fattasi corpo e carne. Come Marsia, denudato della sua apparenza, che rivela il suo disfacimento e l'inizio della sua metamorfosi, grazie al rito di purificazione e redenzione a cui è stato sottoposto. Non a caso il personaggio di Mida, che compare di lato, è un autoritratto del pittore in atteggiamento malinconico.

Marsia perde la vita, ma acquista esistenza eterna in quanto simulacro! La sua pelle appesa all'albero da Apollo, che è dio della bellezza, del canto e, soprattutto, della luce, risulta essere, pertanto, un'immagine, un ritratto, o, per meglio dire, una foto-grafia, una sotttile pellicola di luce e ombra (dobbiamo a Wendell Holmes questa fulminante intuizione).

Witkin, Las Meninas. New Mexico, 1987.

In questa seicentesca macchina della luce, in questo gigantesco set fotografico ante litteram, che è per l'appunto il quadro di Velázquez, tutto appare pensato in funzione di uno spettatore ideale: è lo spettatore "consapevole", infatti, che viene a trovarsi nel mezzo del riflesso che intercorre tra la pittura e la realtà, nell'interspazio compreso tra il tempo della pittura e il tempo dell'evento di cui si dà rappresentazione.

Witkin, Las Meninas. New Mexico, 1987

Witkin, Las Meninas. New Mexico, 1987, particolare

Witkin, Las Meninas. New Mexico, 1987, particolare

Witkin, Las Meninas. New Mexico, 1987, particolare

Un artista americano, Witkin, che usa la macchina fotografica, ha ricostruito a suo modo, nella dimensione orrorifica che gli è congeniale, il set utilizzato da Velázquez. Nell'opera, intitolata Las Meninas. New Mexico, 1987, l'unica porzione della rappresentazione di Velázquez rimasta intatta è proprio lo specchio con il suo doppio ritratto regale. Tutto il resto dell'opera è piena di riferimenti colti: il Picasso di Guernica, il Dalì del tempo-orologio; il Mirò più lunare, tre dipinti religiosi di Velázquez.

Witkin cita, tra l'altro, una sua stessa opera (The Woman on a Table, dello stesso anno) nella figura sostitutiva dell'infanta, una donna con i moncherini appoggiata sopra il traliccio di vimini che costituisce l'intelaiatura della gonna, un meccanismo metaforico che sarà ripreso di lì a poco dall'artista canadese Jana Sterbak in Tèlècommande II. Remote Control II (1989).

Witkin, The Woman on a Table, 1987

Anche nell'opera fotografica di Witkin la doppia icona dei monarchi diventa centrale e, in quanto citazione rispettosa, ancor più fantasmatica. Essi si sono allontanati per sempre dal luogo della rappresentazione, eppure sono per sempre al centro del dipinto; sono scomparsi, eppure sono presenti con tutta la loro potenza simbolica altrimenti irrapresentabile, persino al di là del loro tempo.

Non a caso questo concettuale riflesso, contaminandosi con una logica magrittiana, giunge fino all'opera forse più intrigante e complessa dell'artista italiano Giulio Paolini, Il Giovane che guarda Lorenzo Lotto (1967), una "semplice" riproduzione in bianco e nero di un intenso piccolo ritratto realizzato dal Lotto (Giovanetto, 1506 circa, agli Uffizi).

Giulio Paolini, Giovane che guarda Lorenzo Lotto, 1967

Anche in questo caso si tratta di un doppio riflesso: il giovane era di fronte al pittore. Quell'evento, per quanto non rappresentato, è presente. Il personaggio ritratto, guardando davanti a sè, sostituisce il pittore che gli ha dato la vita con lo spettatore che gli dà senso. L'immagine elaborata da Paolini è ulteriormente caricata semanticamente per il fatto di essere fotografica: al cospetto del fotografo la pipa è sempre una pipa, il soggetto è sempre quel soggetto. La fotografia (per quanto difficile sia il metterla a fuoco ...) è tautologica.

Film diretto da Ole Bornedal, Nightwatch, 1997

L'effetto provocato da quest'opera concettuale appartiene alla stessa sfera di emozioni indotte dalla visione di una celebre fotografia, acutamente commentata da Ronald Barthes nel suo saggio sulla Camera chiara e recentemente utilizzata come figura ricorrente (citando correttamente anche lo stesso commento di Barthes) nel film di Bornedal, Nightwatch (1997). Si tratta del ritratto frontale di un giovane ammanettato, in attesa di essere giustiziato. Barthes ci consegna, commentandola, un'indelebile e lapidaria riflessione: "È morto e sta per morire".

Alexander Gardner, Lewis T. Powell, 1865